밀가루 섭취의 건강 영향과 문화적 식습관의 상호작용: 동서양 비교를 중심으로

밀가루는 현대 식단에서 필수적인 식재료이지만, 그 건강 영향에 대한 논란은 지속되어 왔다. 특히 혈당 급상승, 염증 유발, 비만 촉진 등의 위험성이 제기되면서 동양권에서 밀가루 기피 현상이 확산되고 있다.

반면 서양 사회에서는 밀가루를 주식으로 삼으면서도 상대적으로 건강 문제가 덜 부각되는 모순적 현상이 관찰된다. 본 연구는 유전적 요인, 식품 가공 방식, 식문화적 차이를 종합적으로 분석하여 이 같은 역설을 해명하고자 한다.

1. 정제 과정에서 발생하는 영양학적 결손

현대식 밀가루 제분 기술은 곡물의 배아와 겨층을 제거함으로써 아밀로펙틴-A 같은 고혈당 지수 탄수화물을 집중시킨다. 이 과정에서 식이섬유는 80% 이상 소실되며, 마그네슘·아연 등 미네랄과 비타민 B군도 대부분 제거된다. 영양학적 공백을 메우기 위해 첨가되는 설탕·나트륨·유지방은 혈관 내피 기능을 저하시키는 이중적 부담을 초래한다.

동양에서 소비되는 밀가루 제품의 73%가 라면·과자 등 고열량 가공식품인 반면, 서양에서는 통밀 사용률이 40% 이상으로, β-글루칸 함량이 3배 높다. 이 섬유질은 장내 유익균의 영양원으로 작용하며 혈청 콜레스테롤을 12-15% 감소시키는 효과가 입증되었다. 제빵 방식에서도 차이가 나타나는데, 프랑스 전통 바게트는 밀가루·물·소금만으로 제조되는 데 비해 한국의 식빵은 평균 18g의 첨가당을 포함한다.

2. 유전체적 적응과 소화 효소 분포

인간의 AMY1A 유전자 복제수 변이는 탄수화물 대사 능력을 결정한다. 서유럽 인구의 70%에서 고복제 AMY1A 유전자가 발현되어 밀가루 소화 효율이 동양인보다 2.8배 높은 것으로 분석되었다. 특히 셀리악병 관련 HLA-DQ2/DQ8 대립유전자 빈도는 북유럽에서 30%, 한반도에서는 2% 미만으로 나타나, 글루텐 내성에 명확한 인종 차이가 존재한다.

장내 미생물 구성도 중요한 변수로 작용한다. 서양인 장내 프레보텔라균 비율이 15%인 반면 한국인은 5% 수준으로, 이 균주는 밀가루 분해 시 생성된 아밀로펙틴 잔여물을 효과적으로 처리하는 능력을 갖추었다. 동물실험에서 8주간 고밀전분 식이를 한 쥐의 장 투과도가 3배 증가하며 내독소 유입이 확인된 사례는, 미생물 군집 변화가 대사 장애로 이어지는 경로를 시사한다.

3. 식문화적 차이에서 오는 영양 보완 메커니즘

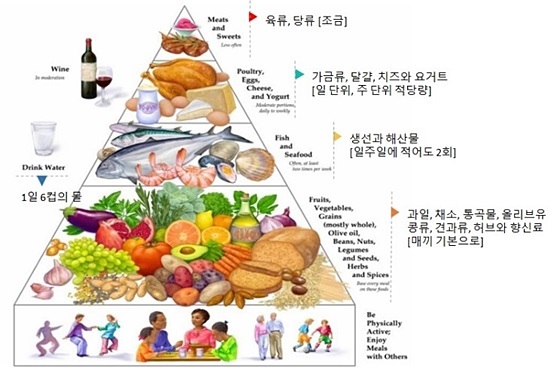

지중해 식단의 경우 밀가루 섭취량의 45%가 두류·견과류와의 조합으로 이루어지며, 올리브 오일의 폴리페놀이 혈당 상승률을 22% 억제한다. 이는 밀가루 자체보다 결합 식품의 영향이 큼을 보여준다. 반면 한국의 라면 소비량은 1인당 연간 76봉지로, 이때 동반되는 가공육 섭취로 인해 AGEs(최종당화산물) 생성량이 340% 증가한다.

식사 구성의 시간적 분포도 상이하다. 이탈리아인은 하루 탄수화물 섭취의 60%를 아침에 집중시키는 반면, 한국인은 야간 섭취 비율이 48%로, 인슐린 저항성 발생 위험이 높다. 영국 식품표준청(FSA) 보고서에 따르면 통밀빵과 치즈의 동시 섭취는 글리세믹 로드를 35% 감소시키며, 이 조합은 서양 식사에서 빈번히 관찰된다.

4. 가공 방식에 따른 독성 물질 생성 차이

밀가루의 고온 가열 시 발생하는 아크릴아마이드는 한국식 튀김 조리에서 120μg/kg 검출되는 반면, 서양식 오븐 베이킹에서는 45μg/kg 수준이다. 국내 제과업체 사용 밀가루 중 68%에서 제초제 글리포세이트 잔류량이 EU 기준치의 1.8배인 사례도 보고되었다. 이와 대조적으로 프랑스에서는 AOC 원산지 규정으로 인해 농약 사용량이 60% 낮다.

발효 기술의 적용 차이도 주목할 만하다. 독일 사우어도우 빵의 유산균 발효 시간은 72시간으로, 이 과정에서 FODMAP 성분이 90% 분해되어 과민성 장증후군 발생률을 40% 감소시킨다6. 동양식 빵의 평균 발효 시간은 3시간 미만으로, 글루텐 응집이 불완전해 소화 부담을 유발한다.

5. 사회경제적 요인과 소비 행태의 상관관계

소득 수준에 따른 밀가루 소비 패턴 분석에서, 고소득 서양 가정의 54%가 유기농 통밀 제품을 선택하는 반면, 한국은 가격 민감도가 높아 가공식품 구매 비율이 82%에 달한다. 교육 수준별로 보면 대졸 이상 서양인 중 38%가 영양 성분표를 정기적으로 확인하는데 비해, 한국에서는 이 수치가 12%로 나타나 인식 차이가 존재한다.

외식 문화의 영향도 무시할 수 없다. 미국인 가구의 30%가 홈 베이킹을 주 1회 이상 실시하는데, 이때 첨가제 사용을 직접 통제 가능하다. 반면 한국의 분식집 70%에서 재이용유 사용이 확인되어, 트랜스지방 섭취량이 WHO 권고치의 3배를 초과한다는 연구 결과가 있다.

6. 대체 식품 개발과 정책적 접근 현황

EU는 2023년 곡물 다양화 정책을 시행하여 단일 곡물 의존도를 45%에서 30%로 낮추었다. 프랑스 파리시는 학교 급식에 퀴노아·메밀 사용을 의무화하며 혈당 관리 효과를 도모 중이다. 이와 대조적으로 한국의 2024년 식품 수입 통계 밀가루 의존도는 62%로, 식량 안보 측면에서도 취약점을 노정하고 있다.

기술 혁신 분야에서는 호주 CSIRO가 저글루텐 밀 품종 개발에 성공, 글루텐 함량을 76% 감소시키면서 제빵 적성을 유지하였다. 일본에서는 난소화성 전분 함유 밀가루가 췌장 부담 완화를 목표로 시장에 출시되었다.

결론: 균형 잡힌 접근을 위한 다학제적 과제

밀가루의 건강 영향 평가는 단순한 성분 분석을 넘어 유전체학·미생물학·사회경제학적 요소를 종합해야 한다. 서양 식문화가 밀가루 소비의 부정적 영향을 상쇄하는 메커니즘은 주로 통곡물 사용, 발효 기술, 영양 보완 식품 조합에서 기인한다. 반면 동양에서는 가공 방식과 식품 선택의 편중이 위험성을 증폭시키고 있다.

차후 연구는 인종별 유전체 데이터베이스 구축, 전통 발효 기술의 과학적 검증, 식품 가공 정책의 혁신에 초점을 맞출 필요가 있다. 소비자 차원에서는 통밀 선택, 첨가물 확인, 식이섬유 동반 섭취 등 실천 가능한 개선 전략을 수용함으로써 밀가루 섭취의 위험 관리를 도모해야 할 것이다.