복제 인간의 정체성과 자본주의적 풍자

서문: SF 소설에서 블록버스터 영화로의 변주

에드워드 애슈턴의 소설 『미키7』(2022)은 봉준호 감독의 차기작 『미키17』(2025)로 재탄생하며 주목받고 있다. 원작은 복제 기술을 매개로 인간 존재의 본질과 계급적 모순을 파고드는 하드 SF이자 블랙코미디로, 지구를 벗어난 우주 개척 시대를 배경으로 한다. 봉준호 감독은 원작의 핵심 설정을 유지하되 복제 횟수를 7회에서 17회로 확장함으로써 주인공의 정체성 갈등을 심화시켰다. 이는 단순한 각색을 넘어 원작의 철학적 주제를 현대적 맥락에 재해석한 전략적 선택으로 읽힌다.

원작 『미키7』의 서사 구조와 세계관

1. 익스펜더블 시스템: 자본주의의 극단적 효율성

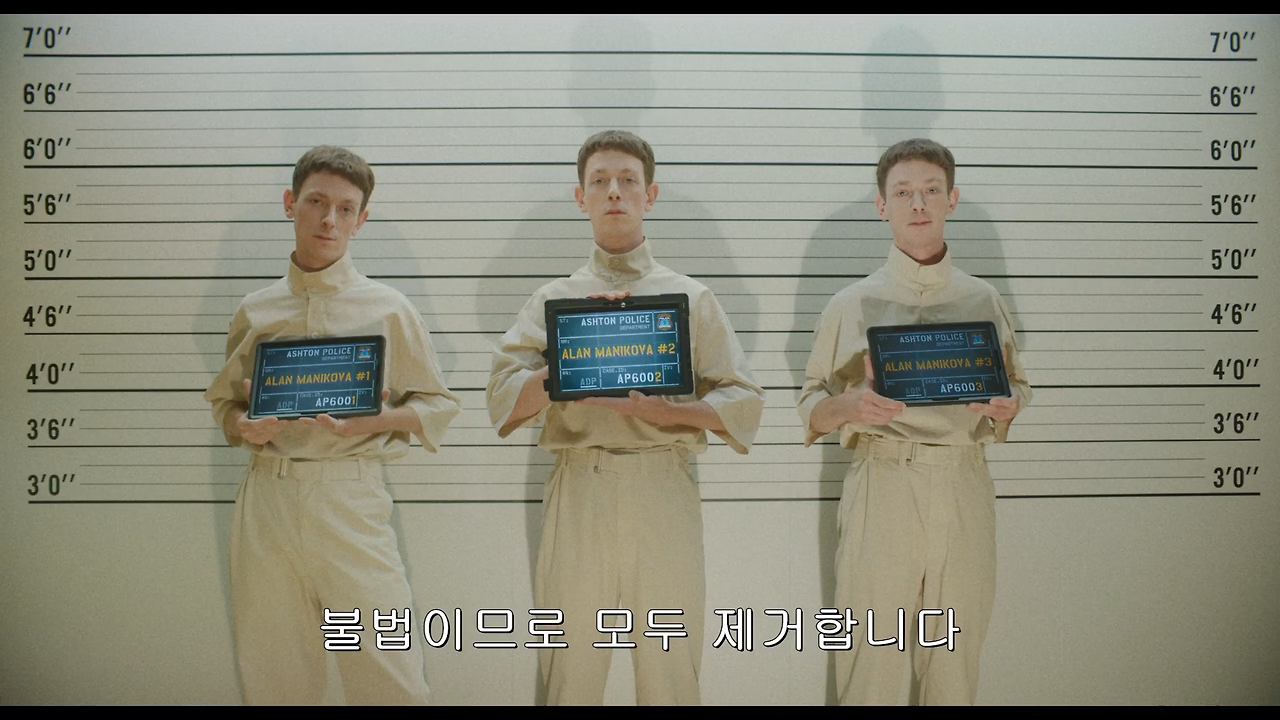

니플하임(Niflheim) 행성 개척을 위한 인류의 '익스펜더블' 제도는 소설의 핵심 장치다. 이 시스템은 위험 임무 수행 시 사망한 노동자를 즉시 복제체로 대체하며, 노동자의 생명을 '소모품'으로 전락시킨다. 주인공 미키 반즈는 7번째 복제체로, 탐사 중 사고로 추락했으나 기적적으로 생존한 후 자신의 후속 복제체(미키8)와 마주하게 된다. 두 존재의 공존은 계약서 조항 14-b(중복 복제체 폐기 규정)와 충돌하며, 이들의 생존을 위한 암투가 서사의 동력으로 작용한다.

"죽으면 48시간 전 기억으로 부활할 테니 편하게 작업해"

— 개척단 상사의 냉소적 조언

2. 니플하임의 이중적 위협: 크리퍼 vs 인간의 탐욕

얼음 행성의 토착 생명체 '크리퍼'는 물리적 위협이자 인류의 탐욕을 비추는 상징이다. 개척단은 크리퍼의 공격성을 제거하기 위해 미키를 위험 지역에 투입하지만, 정작 진정한 위험은 자원 확보를 위한 인류 내부의 권력 다툼에서 비롯된다. 사령관 마샬의 반물질 폭탄 확보 명령은 생태계 파괴와 인류의 자기 파멸을 암시한다.

철학적 주제: 테세우스의 배에서 복제 인간까지

1. 정체성의 역설: "과연 나는 몇 번째 '나'인가?"

소설은 고대 그리스 철학의 '테세우스의 배' 역설을 현대적 맥락으로 재해석한다. 미키7과 미키8의 공존은 동일성이 유전자와 기억에만 기반하는지, 경험과 환경이 개체를 구분하는지에 대한 질문을 던진다. 이는 원작 후반부에서 미키가 크리퍼와 교감하며 '인간성'을 재정의하는 과정으로 연결된다.

2. 노동의 소외: 플랫폼 자본주의의 우주적 투영

익스펜더블 제도는 현대의 비정규직·플랫폼 노동자를 풍자한다. 미키의 사망 보험금이 복제 비용에 전액 흡수되는 장면(조항 22-c)은 자본의 논리가 인간의 생명 가치를 데이터로 환원하는 과정을 적나라하게 드러낸다. 특히 미키가 '역사가'로 설정된 점은 우주 개척사의 기록을 통해 노동 착취 구조를 비판하는 메타포로 기능한다.

"클론 생성 비용은 노동자의 사망 포인트에서 2배 가중 차감"

— 계약서 조항 22-c의 잔혹한 경제 논리

『미키7』과 『미키17』의 변주점 비교

1. 서사적 확장: 7에서 17로의 의미

원작의 미키7이 6번의 죽음을 경험한 반면, 영화는 16번의 사망을 추가해 주인공의 정체성 분열을 극대화했다. 이는 복제 과정에서 발생할 수 있는 기억 오류와 정신적 소외를 심화시키는 동시에, 할리우드 블록버스터 관습에 맞는 액션 장면 증폭을 가능케 했다.

2. 세계관 재구성: 지구 멸망 서사의 유무

원작이 이미 멸망한 지구를 배경으로 하는 반면, 영화는 지구의 멸망 과정을 현재 진행형으로 묘사한다. 이 차이는 관객에게 보다 직접적인 공감각을 자극하며, 니플하임 개척을 '신대륙 식민주의'의 은유에서 '인류 최후의 탈출' 서사로 전환시켰다.

3. 크리퍼의 시각화: 생태적 경고에서 액션 요소로

소설에서 크리퍼는 주로 정신적 교감의 대상이지만, 영화에서는 CG로 구현된 물리적 위협으로 재탄생했다. 할리우드 리포터는 "크리퍼의 디자인이 『에일리언』의 제노모프와 『듄』의 샌우름을 절충한 듯한 위압감"이라 평하며, 이는 원작의 철학적 주제를 대중적 장르 코드로 재패키지한 사례다.

문학적 평가: SF 장르의 경계 허물기

『미키7』은 하드 SF의 과학적 논증과 블랙코미디의 풍자를 결합한 실험적 작품으로 평가받는다. SF 평론가 심완선은 "테세우스의 배를 현대적 클로닝 기술로 재해석한 점에서 철학적 깊이와 오락성을 동시에 확보했다"고 분석했다. 다소 경쾌한 1인칭 서술이 영화화 과정에서 어떻게 변모할지에 대한 기대와 우려도 공존한다. 일부 비평가는 "원작의 유머가 영화의 어두운 톤과 조화될지 미지수"라 지적하며, 이는 봉준호 감독이 『설국열차』에서 보인 장르 혼합 능력에 대한 시험대가 될 전망이다.

결론: 우주적 풍자에서 인간성의 재발견까지

『미키7』은 복제 인간이라는 SF적 장치를 통해 노동의 소외, 정체성의 유동성, 자본주의의 폭력을 날카롭게 비판한다. 봉준호 감독의 『미키17』은 이러한 주제의식을 할리우드 시스템 안에서 재해석하며, 『기생충』으로 확립된 계급 비판의 연장선을 우주로 확장하고 있다. 원작과 영화의 대화는 단순한 장르 각색을 넘어, 기술 문명 시대의 인간 조건에 대한 보편적 질문으로 진화할 것으로 기대된다.

"당신의 오늘은 몇 번째 버전의 삶인가요?"

— 니플하임의 눈보라 속 미키의 마지막 독백